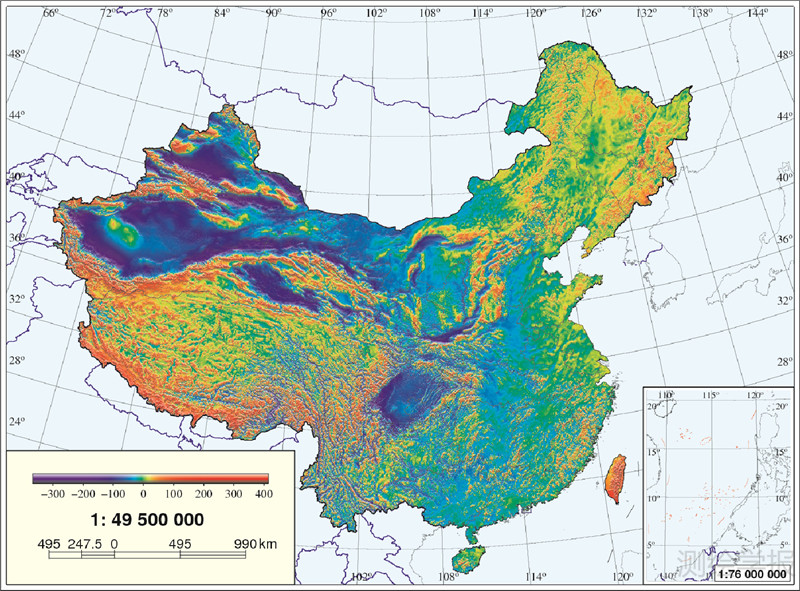

我国在陆地已经建立了相对完备的大地测量基准网,并建立了相应坐标系统,主要包括2000国家大地坐标系、1985国家高程基准和2000国家重力基准网等,这些基准在国家经济建设和军事应用中起到了重要的支撑作用。

2000国家重力基准网使用绝对重力仪FG5测量,于2002年建成,共布设21个国家重力基准点、126个国家重力基本点和112个重力引点。整体精度为±0.0074mGal。

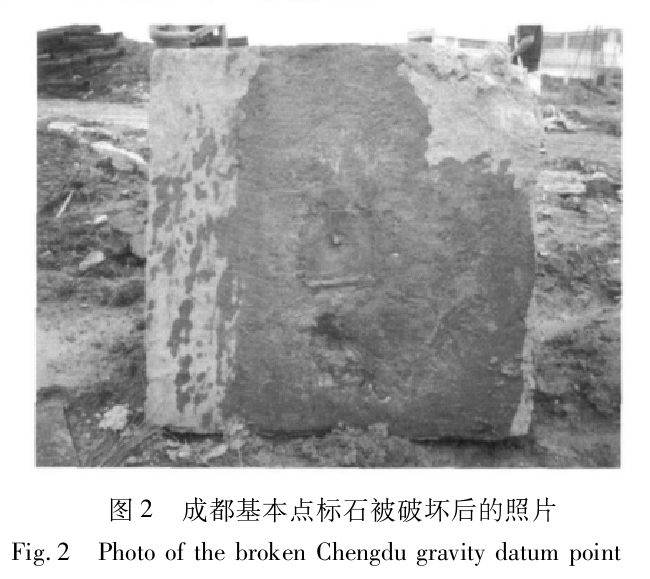

至2012年,21个基准点中狮泉河、格尔木、哈尔滨、喀什等点不可用。比如哈尔滨市的基准点位于某单位办公楼的地下一层。 该地下室年久失修,点位所处房间长期渗水,室内湿度过大。对该点进行的3次监测过程中,都因湿度过大造成绝对重力仪不同程度的损坏。经调查,约19%的重力点已基本或完全失去其作用。下图是成都机场重力基本的点被破坏的照片。

漠河、昆明、海拉尔、九峰、南 宁、武汉、北京白家疃7点重力值年平均变化量都很小(0.001mGal),可以认为是稳定点。乌鲁木齐、广州、海口、上海、北京房山、西宁6 点相对上述7点重力值年平均变化量较大(0.0025~0.003mGal)。

现有我国重力基准的平均点距粗略地估计在255 km~300 km。而地壳运动监测、大地水准面精化、跨河水准高程传递对于重力控制点的点间距要求分别为150 km、50 km、10 km。重力应用在这些领域需进行加密布点。

自20世纪70年代以来,卫星测高技术的发展为测定平均海面高、大地水准面与海洋重力场构建提供了重要手段。近20年来,我国海洋大地水准面和海洋潮汐模型精度不断提高,构建了我国海域2'x2'的重力异常数值模型,模型精度达到3~5 mGal。研制了我国全海域大地水准面模型,同时确定了全球平均海面高模型,这些模型为我国高程基准的确定以及地球物理研究提供了重要支撑。

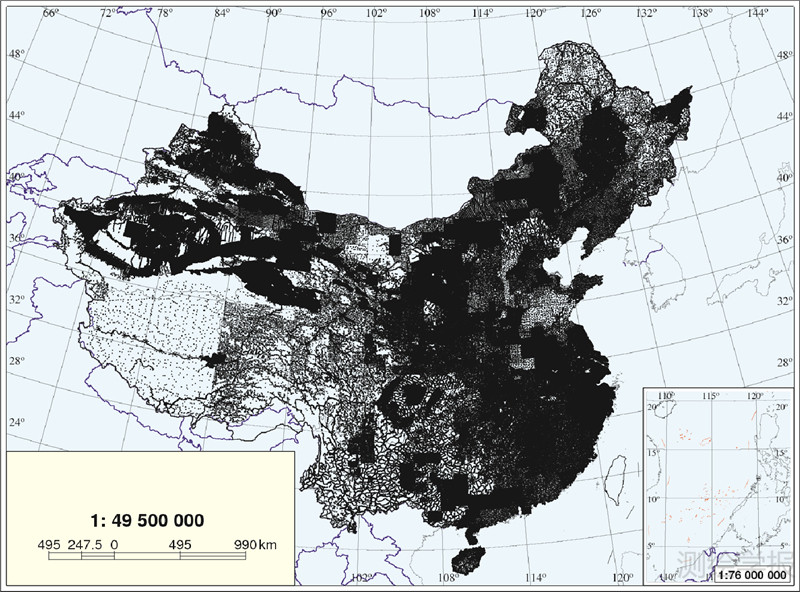

重力似大地水准面(CNGG2011)采用上述2'x2'的重力异常数值模型,该重力模型采用了1068334地面点重力值(大部分由我国地矿和石油部门提供,见下图),和SRTM7.5″×7.5″数字高程模型(DEM)。

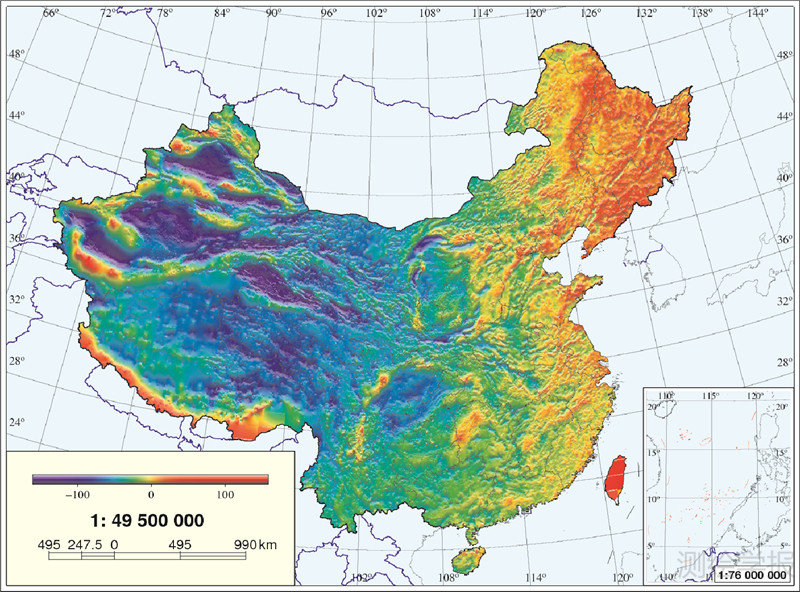

我国西部重力数据稀疏,尤其是青藏高原存在大面积空白区,为计算高分辨率(2′×2′)重力似大地水准面,必须采用最适合的地形重力归算平滑重力场,进行内插格网化。我国地形起伏大变化剧烈,空间重力异常变化呈现高度非线性复杂度,由点值直接取格网平均值误差大。通常采用地形布格归算或地形均衡归算平滑重力异常场。我国布格异常最小值约-600 mGal(1 Gal=1 cm/s2),最大值约240 mGal,变化幅度近900 mGal,且含系统性变化成分。采用地形均衡归算得到的地形均衡异常比布格异常平滑度高得多,且量值小。采用Airy-Heiskanen地形均衡归算模型(均衡抵偿深度取32 km),计算了我国2′×2′地形均衡异常,见下图。

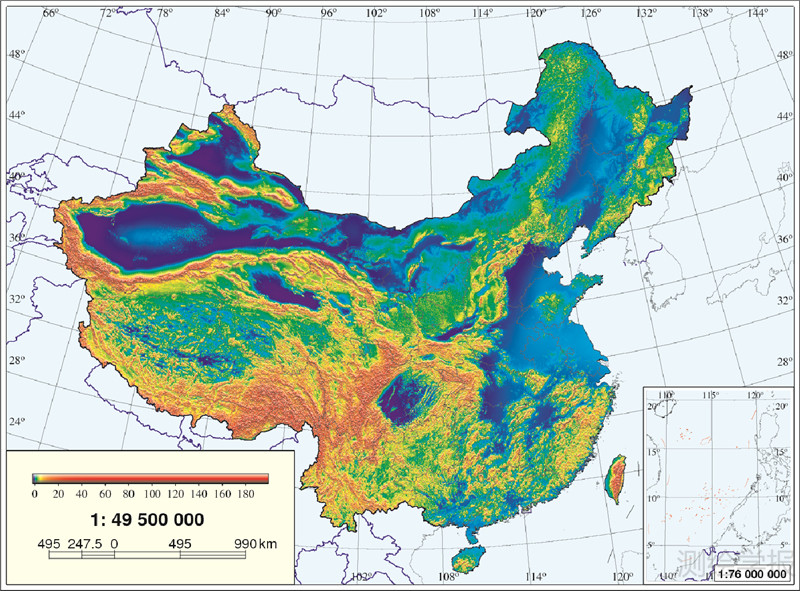

计算过程的第1步是采用观测高程计算重力点的空间改正和布格片改正;第2步利用7.5″×7.5″ DEM计算每个7.5″×7.5″格网结点的地形改正和均衡改正,见下图;

第3步在重力点周围选择适当数量的格网结点,利用双三次多项式内插重力点的地形和均衡改正,由此得到所有重力点的地形均衡异常;第4步,采用连续曲率张力样条格网化算法,将重力点的地形均衡异常内插为30″×30″格网地形均衡异常;第5步,将30″×30″格网地形均衡异常通过双三次多项式内插形成2′×2′格网;最后由7.5″×7.5″格网结点再利用双三次多项式内插2′×2′格网中心点的地形和均衡改正,并从该点的地形均衡中移去,恢复2′×2′格网空间重力异常,见下图。

采用Stokes-Helmert方法,以地球重力模型EIGEN03C(参考文献3)为参考场,加上649个B级GPS水准点数据,最终计算出重力似大地水准面(CNGG2011)。CNGG2011平均精度为±0.13 m,东部地区±0.07 m,西部地区±0.14 m。

据不完全统计,我国目前拥有70多个海洋长期验潮站,在确定我国多年平均海面、深度基准面以及研究我国近海潮汐变化规律等方面发挥了重要作用。“十三五”期间,我国综合利用沿海及海岛卫星定位基准站和长期验潮站并置观测资料,建立了我国高程基准与深度基准转换模型,转换精度达到15 cm。

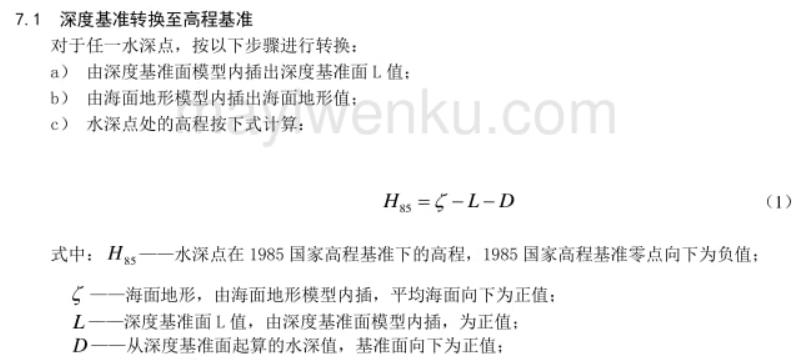

高程基准与深度基准转换需要大地水准面模型、平均海面高模型、海面地形模型、 深度基准面模型。大地水准面模型采用似大地水准面模型,平均海面高模型、海面地形模型根据卫星测高和验潮站数据建立,深度基准面模型根据潮汐空间分布规律建立,与海图基准的最低潮一致。深度基准转换至高程基准的计算公式如下:

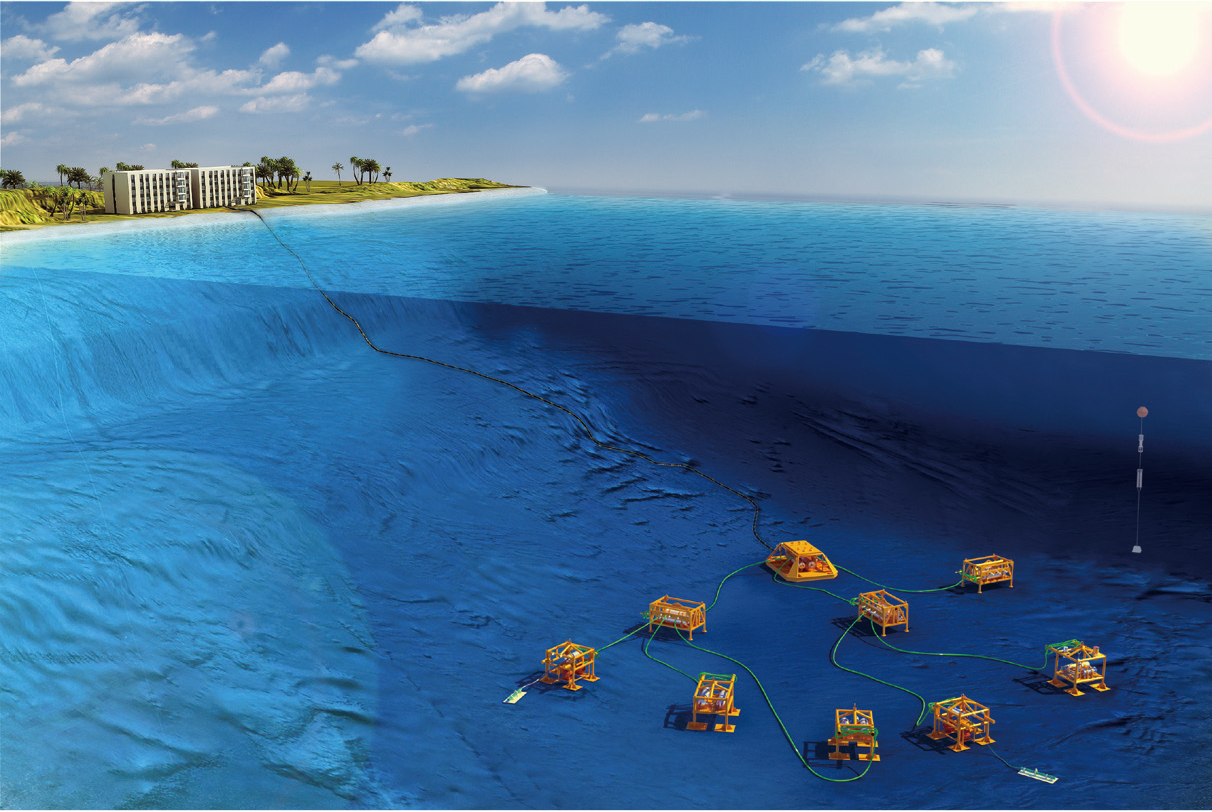

近年来,我国海底观测网建设取得了较大进步。2006年,同济大学承担了“海底观测组网技术的试验与初步应用”重大科技攻关项目,并于2009年建成了海底观测试验站--小衢山试验站。2011年,同济大学进一步推动东海海底观测网的建设,同时,在距陵水基地100km处布放了第二套岸基光纤探测系统。2012年,我国在陵水基地开始建设首个“南海深海海底观测网试验系统”,由岸基站、2km长光电复合缆和3个节点组成。2017年,由同济大学牵头建立区域海底观测系统。上述海底观测系统主要用于海洋环境、海洋物理和海洋生物观测,并未涉及高精度海底空间基准观测。

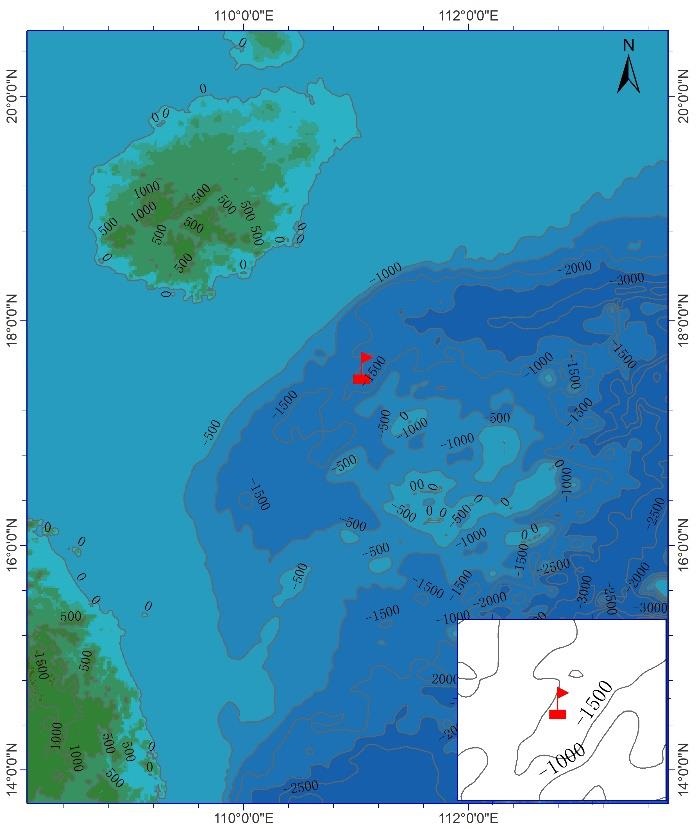

南海深海海底观测网试验系统以海南为岸基站,通过 150 km 海底光电复合缆连接的多套海洋化学、地球物理和海底动力观测平台布放在水深 1 800 m 处(见下图)。该系统自 2016 年 9 月建成运行以来,获取了近 9 TB 的海底视频、地球物理、海底动力及深海化学数据。系统运行以来观测到国际上多个地震信息,获取了相关海域温、盐、流的年度变化、地磁、硫酸根离子浓度以及深海生物视频。

东海浅海海底观测网以舟山为岸基站,布设 33 km 海底光电复合缆,实现海洋化学、物理海洋学、地球物理等多参数指标的原位、实时和高分辨率监测,积累了适用于东海宽陆架、高混浊、通航密度大等海区特点环境下的海底观测网布设工程以及海底海面设施安全防护的成熟技术与经验。

中国台湾地区已建成小型的“妈祖”海底观测网(MACHO,Marine Cable Hosted Observatory,2011年),其海缆长约45 km。一个海底主基站位于水深300 m处,安装有宽频地震仪、短周期地震仪、海啸计、盐温深仪和水听器等观测仪器。

下图的绿黄色是2011年建设的,红色虚线是2021年计划修建的。

参考文献

1、2000国家重力基准现状分析_何志堂_2012年

2、最新中国陆地数字高程基准模型:重力似大地水准面CNGG2011_李建成_2012

3、https://icgem.gfz-potsdam.de/tom_longtime

4、山东省沿海高程/深度基准转换模型及其精度评估_冯义楷2023年

5、高程基准与深度基准转换技术规范2023年

6、http://cn.chinagate.cn/news/2019-04/09/content_74597179_7.htm

7、https://www.sohu.com/a/579295976_726570

8、https://www.nec.com/en/press/202101/global_20210126_01.html

9、海洋大地测量基准与水下导航_中国科学院_2022.06

10、南海深海海底观测网试验系统海底动力观测数据集_常永国2019年

发表评论: